事業が存続できるということは地域社会から必要とされている事業を行っているということになります。しかし、経営者が年齢を重ねることは避けられません。地域に必要とされる事業を存続させるために、親族間での事業承継や第三者間のM&A をサポートし、事業存続のお手伝いをいたします。

医療経営は地域の住民の健康を守り、通院患者の支えとなる公共性の高い事業です。親族間の承継においては、相続対策や引継ぎ後の医業運営の方向性もご相談にのらせていただきます。第三者への承継の場合は働くスタッフのケアも含めた関わる人の納得を意識したサポートをいたします。

現経営者のリタイアメントプラン、雇用の維持、取引先への影響の最小化を意識しながら、事業を引継ぐ次期経営者が引き継いでよかったと思える承継プランをご提供いたします。

諸官庁への煩わしい手続やきや、書類の作成等を、今までの豊富な経験に基づいて効率よく処理し、経営の円滑化を図ります。親から子への事業承継、また第三者への事業承継についても適切なご提案をいたします。

■ 地域医療を担う医療機関の存続は社会的責務である

■ 相続税の負担や遺産分割のトラブル等による医療機関の廃止の可能性を回避するため

■ 事業承継対策・相続対策は、検討するのに通常長い期間を要するため

■ 第三者への医療承継は、承継形態が多様化してきたため

1.親族への承継:(承継を機に医療法人化するケースも多い)

2.第三者への譲渡(M&A):診療所の土地建物は、売却または賃借となる

1.親族への承継(理事長の交替)

2.第三者への譲渡

3.他の医療法人との合併

※ 後継者がいない場合は、医療法人の解散・譲渡・合併のいずれかを選択

経営面からは、診療圏の見直しを行い、将来の構想も踏まえた充分な検討がまず必要

病医院の継続のため、事前の相続対策として、財産の生前贈与による対策、財産評価の引下げ対策を行う

医業を承継しない相続人がいる場合、遺言書の作成等の遺産分割対策も必要となる

承継形態を譲渡なのか賃貸なのかを決定し、譲渡価額は時価、賃貸料は近隣相場により算定する。

譲渡側には営業権を活用する方法がある。

譲り受け側は、承継金額の明細で確認できないリスクを検討することも必要。

第三者の個人診療所を承継する場合、廃止・開設の届出が必要なため、保険診療の空白対策が必要。

【目的】

■ 売却側:後継者の不在、経営の立て直し

■ 買取側:新規開業、診療科の増設

【形態】

1.個人の事業譲渡

2.医療法人の出資の譲渡(役員変更)

3.合併

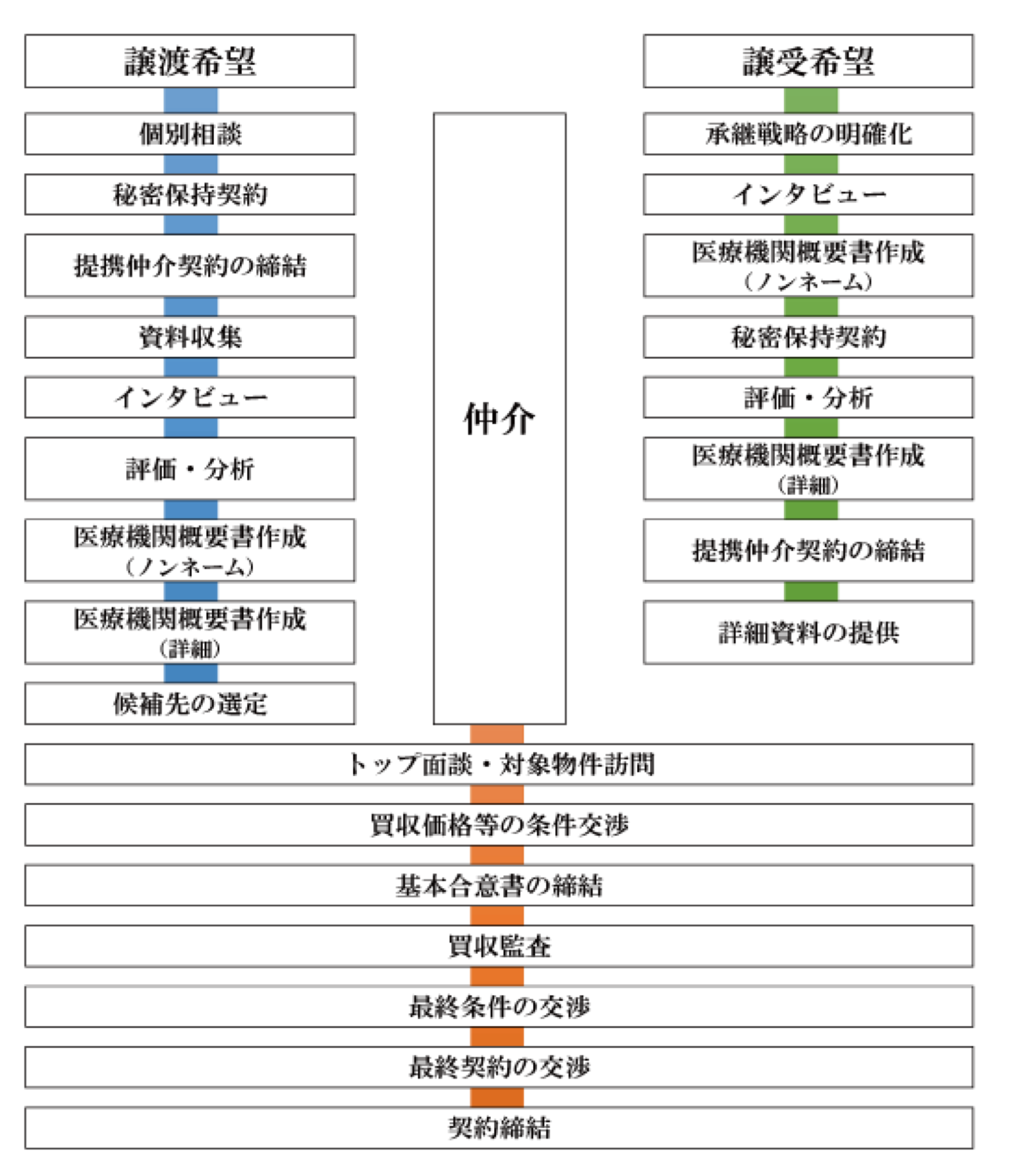

「譲渡希望」「譲受希望」それぞれの立場でのフローの概要です。

親族への承継(理事長の交代)

| 経過措置型医療法人(いわゆる地下1階)についての事業承継・相続対策の必要性が高まってきている |

■ 期待されていた、平成21年度税制改正で創設された「取引相場のない株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」は適用対象外 |

|---|---|

| 医療法人(経過措置型)の承継対策 |

■ 「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない(医療法第54条)」と規定されているため、医療法人では、利益が剰余金として、年々蓄積され、出資金の評価額が上昇する |

| 搬出型医療法人の承継 |

■ 拠出型医療法人には出資持分の概念がない(出資者はいない)ので、前理事長の役員退職金が承継金額となる |

| 医療法人の譲渡(第三者へ) |

■ 第三者に医療法人を譲渡するとは、一般的に出資持分を譲渡することであり、理事長が交代することとなる |

| 医療法人の合併 |

■ 医療法人も、都道府県知事(複数の都道府県にまたがる場合は、厚生労働大臣)の認可を受けて合併できる(吸収合併と新設合併) |

医業に関わる譲る側に対し、秘密保持契約を結びヒヤリングを行い、案件化(評価)を行います。

ただし医業は有資格者業務であり譲り受ける対象事業者も限定されることが一般企業と違います。

承継元が個人経営の場合 承継が子供であっても廃止、開設の届出が必要になります。ただし、保険医療機関の手続きに注意が必要です。

また法人の場合、同一法人内での理事長交代の場合や別法人による承継や法人合併など複雑になる場合もあります。

ここでは診療所を例にご説明します。

医療法人には、持分有医療法人と持分なし医療法人があります。

まず譲る医療機関がどのような経営主体化を確認します。

その医療法人をそのまま継承する場合、医療法人の過去の経営状況を監査します。

この監査は、評価金額を出すだけでなく過去の経営を法律に反することや診療報酬請求の過不足、労働法厳守なども調べ、デューデリジェンス(DD)を行います。